最近の記事

プロフィール

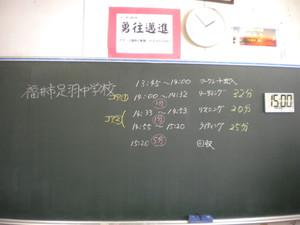

福井県福井市足羽中学校

校訓:「自主・至誠・実践」

令和元年度に創立70周年を迎えました。

〒918-8152

福井県福井市今市町5-10

TEL 0776-38-1011

FAX 0776-38-1039

チラシのWeb掲載はこちらから

http://wwwgw.fukui-city.ed.jp/chirashi/

携帯URL

2022年7月15日 (金)

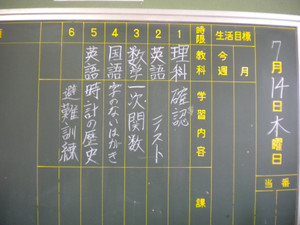

2022年7月14日 (木)

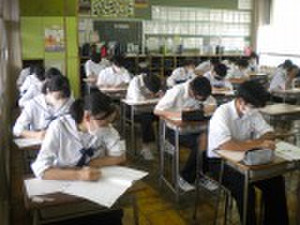

確認テストの様子

2022年7月13日 (水)

第Ⅰ期指導主事訪問の様子

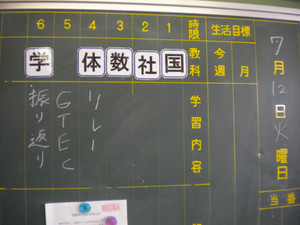

2022年7月12日 (火)

2022年7月11日 (月)

3年数学習熟度別学習の様子

本日、福井県教育委員会と福井市教育委員会より2名の先生が、3年生の数学習熟度別学習の様子を見に来られました。

生徒から希望を聞き、2クラスを3つのコース(基礎コース2、標準コース1)に分かれて行っています。

今日の学習内容は、二次方程式の平方完成による解き方です。標準コースでは、分数を相手に粘り強く、平方完成の考え方を使って二次方程式を解きます。

その過程を振り返ってグループで共通点を探し出し、解の公式を導いていきます。

基礎コースでは、確実に解けるよう問題練習に力を入れています。

すべての生徒が理解しているか、一人一人のノートを見て回ります。

時には学び直しのために、ペアになって復習する場面もあります。

教育委員会の先生からは、「足羽中の生徒は、教えてもらったことを素直に使って、何とか解こうと頑張っていますね」とお褒めの言葉をいただきました。

2022年7月 8日 (金)

7月7日 2年生 学活「人とのかかわり」を学んでの感想

学活で、男女間や友人との思いの違いから起こる具体的なトラブルの例をもとにして、「人とのかかわり方」について考えました。

以下は、生徒の感想の一部です。

問題を先延ばしにしておおごとになる前に、解決策を考えて人と関わっていこうと思いました。依存するのは良くないので、やめようと思いました。陰口を言ったり周りの友だちからの信頼をなくしたりする行動はやめて、逆に、陰口を言っている人がいたら注意できるようになりたいと思いました。自分の意見を押し通すのではなく、他の人の意見を聞くことも、これからもっと大事にしようと思いました。「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があるように、とても親しい友だちでも、もし悪いことをしていたら、見て見ぬふりをせず、しっかりと注意してあげられるようになりたいと思いました。そして、自分も注意されたことを、しっかり守りたいと思いました。1組女子

今日の授業は、友だちとの関係でも言えることだと思いました。これからは、相手の気持ちも考え、相手が嫌な気持ち、心が痛むようなことは言わないようにしたいです。また、相手に誤解されるような行動もしないようにしていきたいです。 2組男子

すごく仲良くなって距離が近すぎてしまうと、何でも正直に言いすぎて、知らないうちに相手を傷つけている可能性があるなと思います。ただ、仲の良い子の方が自分を変えてくれると思います。仲が良い子は、自分が気づかないままよくないことをしてしまったら「ダメだよ」としっかり注意してくれるし、お互いのことをよく理解しているからです。 3組女子

人間関係で大切なことは、相手のことも考えながら自分のことも考えること、一方的になりすぎない(自分勝手にしすぎない)ことだと思います。世の中には、いろいろな性格の人がいます。人は、それを否定せず、支え合って生きていく必要があります。人と関わっていれば、トラブルが起こってしまうのも仕方のないことです。そして、それをどう解決するかが大事だと思います。喧嘩をするのではなく、話し合う等するのが良いと思います。私はこれからそうしていきたいです。 4組女子

結局自分の思っていることを伝えることができれば、解決するのは簡単だと思うので、僕も話し合いを大切に人と関わっていこうと思いました。夜遅くに電話やライン等のやりとりをするのではなく、時間があるときにやりとりをしようと思いました。 5組男子

学んだことを忘れず、適切な判断や意思決定、行動ができることを期待しています。

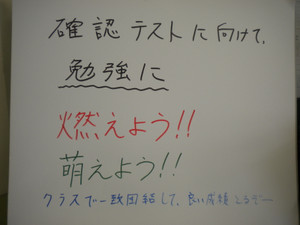

さて、同日、社会のドリルコンテストをしました。満点者64名、合格者114名でした。いよいよ来週は確認テスト。生徒がよい手応えを感じて夏休みに入れるよう、精一杯サポートしていきます。

2022年7月 7日 (木)

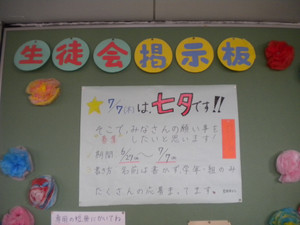

生徒会執行部による七夕のお願い募集

今日は、七夕の日です。生徒会執行部の取組で、七夕での願いを短冊に書いて掲示しています。

名前は書かずに、学年と組だけ書くことになっています。たくさんの願い事が集まりました。

自分のことよりも周りの幸せを願っているもの「足羽中に関わるすべての人がずーっと幸せで笑顔をキープできますように」

進路について願っているもの「志望校が見つかって合格できるように、そして、勉強する勇気が出ますように」切実なお願い?として、「戦争がなくなって、身長が20cm伸びますように」

ユニークなお願いとして「一万円札になりたいです」「推しに会えますように」

部活動のお願い事「3年生全員が笑顔で引退できますように」「先輩たちが全国で優勝できますように」明日から県大会です。プレッシャーに負けず、今、持てる力を120%出し切ってください!生徒のみなさんの願い事が叶いますように!

2022年7月 6日 (水)

生徒会委員会の様子

放課後に生徒会常任委員会が行われました。学校祭に向けて、体育委員会は体育祭の学年種目について話し合っています。

2年学級代表会、保健委員会は、学校祭の出し物についてアイディアを出し合っています。

コンクールの振り返りをしているところもあります。美化委員会は、美化コンクールを実施して「できていたところ」を振り返っています。

給食委員会は、先週行った合掌コンクールを踏まえた改善点を考えています。

生活委員会は、ヘルメットのあごひもチェックの結果をまとめています。

日頃の学校生活を振り返る活動として、1年学級代表会はクラスへの呼びかけメッセージを考えています。

通常活動として、図書委員会はおすすめの本を掲示する作業をします。

委員会ノートにしっかり記録している姿から責任感が伝わってきます。

生徒主体の学校づくりのために、委員会活動はとても大切な役割を果たします。

生徒のみなさんの力は、無限大です。

7月1日 2年生 合唱フェスティバル感想

僕は指揮をしました。右も左も分からないような状態で始めました。本番までに覚えられるかどうか不安だったけれど、何とか覚えられて良かったです。本番は、緊張で、100%とまではいかなかったと思うけれど、できる限りのことはしました。皆が1つになって、とてもよかったと思います。こんな機会をつくってくれてありがたいです。 1組男子

合唱フェスティバルに参加して、皆との想い出が1つできて良かったです。また、音楽の時間にたくさん練習したかいがありました。私は、アルトで難しいパートだったけれど、最後まで歌えて良かったです。強弱や歌詞の内容を理解して歌うことは難しかったけれど、歌っていて楽しかったです。他のパートのメロディ全体のハーモニーを感じることができて良かったです。1組 女子

最初の練習では、全然声が出ていなかったけれど、練習を重ねていくうちにどんどん出てきました。本番では、歌詞を間違わずに歌えたので良かったです。来年あったら、また頑張りたいです。 2組男子

最初は声が出ていなくて不安だったけれど、練習していくうちに完璧になっていくのが嬉しかったです。伴奏で、みんなの役に立てて、自分に自信がつきました。演奏している間も楽しかったです。速さを特に気をつけました。速すぎず遅すぎずの間で演奏することはとても難しかったけれど、歌いやすい伴奏ができて良かったです。 2組女子

練習では皆に迷惑をかけたこともあったけれど、本番では、皆で良い合唱ができて良かったです。ただ、欠席者が3人もいて満足する合唱にはなりませんでした。全員がいるときに合唱をして、満足したいです。 3組男子

練習の時、音がずれていたり歌詞ミスや覚えていない人が多くて本番大丈夫かと思ったけれど、練習していくうちにだんだんうまくなっていって、今日は最高の合唱になったなと思いました。みんなで、一致団結して歌った後の達成感はすごかったです。でも、3組の全員でもう一度歌いたいです。そして、気持ちよく歌って終わりたいです。 3組女子

本番では、今まで以上に実力を出せたと思います。文化委員として歌紹介をする時は、リハーサルの方が緊張しました。本番では、ほぼ完璧にできたと思うので、満足です。「COSMOS」を歌うときには、思いを言葉にのせて精一杯歌うことができたので良かったです。 4組男子

最初は曲を覚えられるかどうか不安だったけれど、最終的には曲に込める気持ち等を考える余裕も出てきて、みんなで楽しく歌うことができたと思います。声を大きくしたり小さくしたり、また、小さい声の部分でも聞こえやすくするための工夫ができました。 4組女子

僕たちは最初の合唱では歌詞を間違えたり声が出ていなかったり等して全然うまく歌えませんでした。リハーサルでは他のクラスの歌を聴いて、他のクラスはみんなすごくきれいな声で歌っていてすごいなと思いました。それに比べて、僕たちのクラスは良くなくて、とても悔しい思いをしました。ただ、そこから僕たちは頑張って、諦めずに歌い、本番では、他のクラスにも勝てるぐらいに歌えました。ここで学んだことを、次にいかしていきたいと思います。 5組男子

音楽の授業でみんなと合わせたときこのままではやばいと思ったし、リハーサルでは男子と女子のハモリが全然うまくいっていなく、先生にすごく叱られました。でも、その後の4日間は、2-5皆で力を合わせて、1人1人が一生懸命に歌いました。そのかいあって、本番でも体育館に響く歌声をだす事ができたので、とても嬉しいです。 5組女子

*2年生全員が素晴らしい合唱をすることができました。ピアノ、指揮、歌の練習を家でした生徒も多かったことと思います。また、うまくいかなかったときに、愚痴をこぼした場面もあったかと思います。いろいろな面で、支えていただきありがとうございました。

*合唱フェスティバルまでは、昼休みに歌の練習をしていましたが、今は、確認テストに向けて質問会をしています。テストに向けても全力が出せるよう、私たち教職員も精一杯サポートしていきます。