2年生 5/19(木)講演会の感想および中間考査の学習方法の紹介

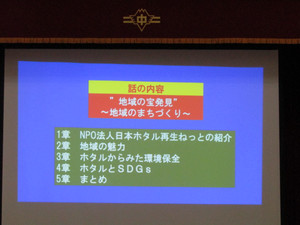

2年生は先週の木曜日にブログでもお伝えした通り、「地域の宝発見~地域のまちづくり~」という演題で、「NPO法人日本ホタル再生ねっと」の草桶先生に御講演いただきました。

今回はその感想の一部をご紹介します。

<1組>

この講演会を聞いてわかったことは、文殊山にはいろいろな宝があるということです。最初はただの山だと思っていたけど、この講演会を聞いて文殊山には隠れた宝があるとわかり、すごいと思いました。この講演会では、いろいろな文殊山の宝のことやホタルのことなどを知ることができてよかったです。

<2組>

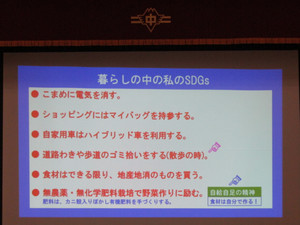

私は、地域のまちづくりについての話を聴いて、ホタルのいるところは環境がよいことがわかりました。ホタルのいるような環境のよいところにするために、私たちが意識しなければならないことは、SDGsに貢献することです。森や川、周りの環境がよければホタルが生息する条件に合います。そのため、ホタルを大切にするためには些細なことにでも環境を意識することを考えて、環境によいことをしていくことだと思います。

<3組>

私は、文殊山のことをほとんど知らなかったけれど、講演を聞いてホタルの生活条件や文殊山の歴史を知ることができました。また、ホタルにいろいろな種類があることも知りました。山などは虫が多くいるので、虫が苦手な私は、登ったことはないし登りたいとも思っていませんでした。しかし、講演を聞いて山に興味がわいてきて、登ってみたいと思いました。途中で見たホタルの写真は本当にきれいで見入ってしまいました。私はヒメボタルの光が好きです。線のように光るのもすごくきれいだったのですが、ヒメボタルの点のような光り方が、自然が創り出すイルミネーションみたいだと思いました。また見てみたいです。

<4組>

今回の講演会で、ホタルのことや文殊山の歴史についてわかって嬉しかったです。特に、文殊山の歴史なんて初めて聞いたのでとても勉強になりました。また、ホタル以外のこともたくさん教えてくださったのでとてもよかったです。ホタルは見たことがないので一度見てみたいと思いました。ホタルを見てみたいからこそホタルが見られる自然環境をつくっていきたいと思いました。そのため、ホタルが住める環境をつくるには、SDGsが大切なので、ごみを見つけたら積極的に拾っていきたいです。

<5組>

地域のまちづくりを聞いて、もっと自分の住んでいる地域をよくしていこうと思いました。ホタルのことを詳しく教えてもらい、足羽地区にはこんなにきれいなホタルがいるんだなと思いました。また、SDGsのことも学びました。環境のことを知って、自分に今できることは何だろうかと考え、行動していこうと思いました。

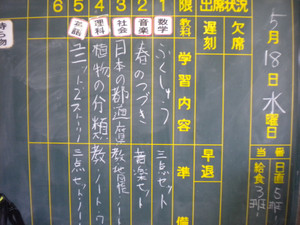

さて、6月2日、3日の中間考査まであと10日になりました。

昨年の2年生の勉強方法を紹介します。参考にしてください。2_.pdfをダウンロード

1組

1組