学校だより11号

学校だより11号を掲載しました。ぜひご覧ください。

福井県福井市足羽中学校

校訓:「自主・至誠・実践」

令和元年度に創立70周年を迎えました。

〒918-8152

福井県福井市今市町5-10

TEL 0776-38-1011

FAX 0776-38-1039

チラシのWeb掲載はこちらから

http://wwwgw.fukui-city.ed.jp/chirashi/

学校だより11号を掲載しました。ぜひご覧ください。

12月9日(月)6限目の学活に、学級レクリエーションを行いました。

「楽しい」に加え「学級の課題の改善につなげる(または、長所を伸ばす)」をねらいとした、子どもたちの手による企画・運営のレクリエーションです。活動内容を紹介します。

1組:目的「『活発』の長所を生かし、楽しく運動する」

バスケットボールを4チームに分かれて対戦しました。ゴールを決めるごとに、大盛り上がりでした。

2組:目的「話の聞き方、言葉遣い、声量を考えられるようにする」

「朝までそれ正解」「NGワード」というゲームを行いました。目的を意識して声をかけることができていました。

3組:目的「周りを見る力をつける」

「必ず4人以上にボールがまわってからシュートをするバスケットボール」で、盛り上がりました。

4組:目的「みんなのことをもっと知って仲良くなる」

椅子とりゲームを行いました。運営する生徒を手伝おうと、サポートしたり盛り上げ役をしたりする生徒もいました。

5組:目的「ちゃんと聞く」「判断をしっかりする」

なんでもバスケットを行いました。「みんなが楽しめる」言葉にも気を配りながらすることができました。

終了後には、振り返りを行いました。

レクリエーションの目的を意識しながら、残りの12月、学校生活を送っていきます。

3年生は放課後の時間を利用して質問会を行っています。

過去問を事前に解いて採点をしておき、放課後に詳細な解き方を先生に学んだり、質問したりして力をつけています。

早い人で入試まであと1か月、県立試験制入試まで3か月を切っています。3年生は今が一番の踏ん張りどころなので、がんばって欲しいです。

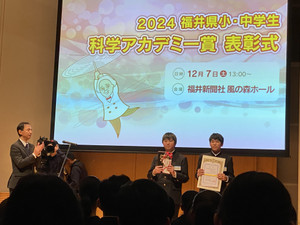

総合科学部は、7日に福井新聞社で開かれた科学アカデミー賞の表彰式に出席しました。部活動の一環として行った「雪を溶かす物質の研究」が団体の部で団体奨励賞、福井県教育委員会賞を受賞することができました。部長・副部長の二人が出席し、部員全員分の賞状と楯を頂きました。受賞した「雪を溶かす物質の研究」は更に追加研究する部分があるので、今年度も雪が降り次第、研究を行いたいと思います。

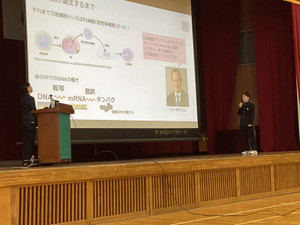

12月6日(金)午後、県教委主催の「中学生向けの理系分野に関するキャリア教育出前授業」が行われました。

講師は、アステラス製薬の主任研究員であり、京都大学iPS細胞研究所共同研究員でもある北條未来さんです。

北條さんは、福井市出身で高校まで福井で過ごされていたそうです。講演では、最先端の科学であるiPS細胞の研究者としての研究内容だけでなく、北條さんがこの道に進むことになった経緯、そして社会に出て活躍するために大切なことなど、足羽中生にも熱いメッセージを送ってくださいました。今日の出前授業が、これからの自分の生き方や自分の人生について考えるきっかけになることを願っています。

人権週間4日目の今日は、人権作文コンテスト作品「共に生きるということ」をアニメ化したものを視聴しました。

この作品は、今年の文化祭で1年生が劇をつくるときに基にしたものでもあります。

以下は生徒の感想です。

以下は生徒の感想です。

・今日の話は、文化祭の時、1年生が劇でやった作品のアニメ化のものです。改めて、人を見た目で判断するのはよくないと思いました。生まれた国が違うだけで、同じ人間というのには変わりがなく、同じ心を持っています。もし、違いを思ったとしても、口や態度に出すのはダメだなと思いました。

・見た目が自分たちと違っていたり、どこか変わっていたりしたら、少し近づきづらいと感じたことはありました。でも、皆同じ人間で自分と違うわけではない、自分との違いを感じても話しかけてみようと思いました。

・加害者に忠告するのは難しいと思うけれど、相手に伝えないとわからないこともあるし、どれだけ辛いかを知ってもらうことは大切だと思います。見過ごしたり、傍観者になったりしないで、行動したいと思います。見た目が違っても、みんな心を持っていることに変わりはないということを、忘れずに覚えておきたいです。

12月4日(水)、今年度2回目の避難訓練を実施しました。今回は、水害を想定した訓練を行いました。

校区の朝六つ川が増水し、氾濫の危険性があるという設定で、垂直避難を開始しました。昼休み中に放送を流しましたが、生徒は落ち着いて行動し、3階に避難することができました。今回は、避難の様子を防災士が参観し、アドバイスをいただきました。生徒にも、水平避難と垂直避難の違い、ハザードマップの生かし方、避難の時の鉄則など、わかりやすくお話くださいました。

生徒の振り返りの中にも、自分の家がハザードマップ上どうなっているのか知りたい、避難指示が出たときの避難の仕方を家族で確認したい、自分が助けられる側から助ける側になりたい・・・と書いてある生徒が多く、自分事として捉えていました。今日の避難訓練を機会に、ご家庭でもぜひ話し合っていただきたいと思います。

人権週間2日目の取り組みとして、人権作文コンテスト入賞作品をDVD化した「立ち止まる」を視聴して、自分自身を振り返りました。

以下は生徒の感想です。

・私は、「心の痛みは、人と比べられない」の言葉が心に残りました。一人一人抱えているものは違うので、「比べる」なんてできないと思います。誰かに悩みを話すことで救われるかもしれないので、自分もその時には、誰かに相談したいです。

・僕は、友達としゃべるとき、つい口がすべることがあり、これからもあるように思います。でも、「立ち止まる」と減少すると思うので、これからは、立ち止まった後、自分が何をするべきなのか、自分が言う言葉は今言っても良いのかを想像しながら、話したいと思います。

・自分の言ったひと言で、相手が傷つく可能性があるので、言葉は選びたいと思います。また、落ち込んでる人には、優しい言葉をかけたいです。私は、人を見た目では判断せず、話して仲良くなりたいです。

人権週間の取り組みとして、2・3年生も2日(月)6限目に人権擁護委員の方を講師としてお迎えし、「ジェンダー」について考えを深める活動に取り組みました。

(資料スライドの一部)

以下は、生徒の感想の一部です。

・ジェンダーというものを知らなくて意外と身近なものだと分かりました。男は仕事、女は家事と いった問題は大変な時はお互いに協力する方がいいのではないかと思いました。

・男性、女性、どちらでもない性、決めたくない性などたくさんあって性別よりもその人の得意なこと、苦手なことなどを判断される社会になっていってほしいと思いました。1人1人の意識が変わっていかないと本当の平等はできないと感じました。普通とは何か?について考えていきたいです。

・まだまだ男女差別は終わっていないと思いました。これからは女性と男性が協力し合い、よりよい未来をつくっていけたらいいなと思えました。

保健だより12月号です。